平时在社交媒体平台上,经常能看到网友使用“伪人”梗,来调侃某些看似人类却行为异常的对象,将其戏称为“伪装成人类的非人实体”。

(“怀疑老板是伪人,深深的无力”)

这一概念源自网络恐怖题材的集体创作,其灵感融合了如《SCP基金会》中的仿制人、无面人异常实体以及独立游戏《The Mandela Catalogue》中的仿人生物等虚构设定。

“伪人”被想象成一种外形接近人类,但细节扭曲、表情僵硬、动作机械甚至诡异的生物,它们试图混入人类社会,却因细微的“非人”特征而引发观者的本能不安。

这种设定之所以迅速传播并激发大量再创作,是因为它精准触发了心理学中的“恐怖谷效应”,即:

某物与人类极其相似却仍存在微小的非人特征时,会令人产生强烈的反感与恐惧。例如,“伪人”形象中五官错位、裂口笑、眼神空洞等细节,正是利用这种效应唤醒了人们基因深处对“似人非人”存在的警觉与不适。

而近日(9月16日),Steam上新推出的心理恐怖游戏《寻找伪人》(No, I’m not a Human)正是将这一概念推向更深层的体验。

玩家置身于一个濒临崩溃的末日世界,必须正确识别并应对潜在的“访客”,这些访客外表与人类无异,却可能隐藏致命威胁。

但《寻找伪人》高开低走,后续因为存在游戏Bug、性价比较低等问题,截至发稿前,在Steam上简体中文的好评率仅为67%(所有语言的好评率则为86%)。

但不可否认的是,《寻找伪人》在氛围营造上广受好评,尤其是它融合了阴郁的色调、诡异的音效以及持续的心理压迫感,塑造出一种无处不在的焦虑。

它没有依赖Jump Scare,而是通过判断访客身份的社交推理机制——使紧张感贯穿始终。

01

每一次抉择

都意味着一条生命

《寻找伪人》在视觉表现上采用了独特的暗黑手绘风格,整体画面基调深沉,营造出压抑而神秘的氛围,再通过略显扭曲的人物造型,更进一步强化了世界观的诡异和不安。

游戏中的场景设计则追求一种拟真的细节感,例如昏暗灯光下的家具陈设、窗外扭曲的焦尸阴影、以及音效中传来的细微动静,都做得极为逼真。

这种手绘的抽象感与场景的高真实度所形成的矛盾张力,成功塑造出一种令人窒息的怪核美学,让熟悉与陌生、现实与荒诞相互交织,持续刺激着玩家的感官。

而在游戏的开篇,则巧妙地运用了一系列经过低保真滤镜处理的图像,看似寻常地交代了邻居旅游归来,正为女儿的开学忙碌准备。

但通过这种不现实的人物搭配显示感很强的画面,即使一切并未直接展示任何异常,却在游戏开始前就带来了一种难以名状的不适感,也在玩家心中埋下了不安的种子。

之后,我们通过与邻居的交谈和电视上播放的紧急新闻得知:

近期太阳活动正经历着难以解释的剧烈爆发,其释放的能量与辐射强度远超以往任何记录。白昼的光线变得异常刺目且携带灼人的热量,各类生物暴露其下会迅速出现严重的不适与衰竭。

更令人恐惧的是,伴随着这种异常天象,一种被称为“伪人”的、来源不明的人形生物开始大规模地从地底深处、废弃管道乃至一切阴暗的角落涌现。

就笔者的认知来说,面对此类前所未见的危机,最好的办法就是立即返回家中,紧闭门窗,用一切可用的物资加固出入口,依靠储备的物资坚守,最大限度地保护好自己,等待可能的救援或形势好转。

然而,随后通过一些断续的无线电通讯和零星的幸存者信息,我们得知“伪人”会攻击人类,而且他们之中还存在着一个尤为强大和危险的变体。具体特征被描述为:

“浑身苍白、黑色头发、身材瘦弱,全身上下只穿了一条裤子。他会先和受害者沟通,一旦发现屋内仅有一人时,便以惊人的力量直接破门,残忍地击杀屋内的人”。

这样一来,玩家就被置于一个极度残酷的两难境地:

为了自保,夜间就需要让门外寻求帮助的访客进来保证屋内人数;但如果错将过多的“伪人”放进屋内,又反而导致其他人类受害。

《寻找伪人》的核心流程围绕“白天”与“黑夜”的循环展开,玩家需要在这种日复一日的循环中解决屋内的所有“伪人”同时保证自己的安全,直至达成某一特定结局,或是艰难地存活过设定的13天周期。

在白日阶段,以获知世界情况并与收留的访客互动为主。

最重要的信息渠道是老式电视机的新闻播报和需要手动调频的收音机。它们扮演着“游戏说明书”的角色,会持续向幸存者公众播报关于“伪人”的最新识别特征。

这些特征起初可能较为明显,例如提及伪人可能拥有一口异乎寻常、过于整齐洁白的牙齿;但随着时间推移,线索会变得愈发微妙和具有误导性,例如因对光线异常敏感而充满血丝的眼睛(但悲伤过度的人类也可能如此),或是指甲缝中残留的泥土(从事体力劳动的正常人也可能无法完全清洁)。

此外,玩家可以与其他收留者进行互动,如果选择检查他们,就要消耗玩家的精力值。这时可以通过对话观察他们的言行举止,试图找出逻辑破绽。

这时候,无论玩家对自己的判断是多么自信,但关于访客究竟是人是伪的最终、最残酷的验证方式,只有在扣动扳机之后才能知晓。

当夜幕降临,游戏的焦点转向了应对新的访客,玩家必须在信息不完全的情况下,仅凭有限的观察和来访者的说辞,决定是否让其进入。

这个过程非常的危险,成功潜入的“伪人”不会乖乖等待到白昼来临接受玩家检查。相反,他们会在白天,也就是玩家能检查他们之前就动手杀害屋内的人类。

为了让玩家在绝望的循环中并非完全无能为力,游戏提供了一套道具系统作为辅助,包括:临时增加精力上限的咖啡,恢复精力的劲能佳以及消耗所有精力的啤酒等。

这些道具可以通过拨打特定电话进行订购,或是接受某些访客提供的“贿赂”来获取。这些道具的存在为玩家提供了有限的策略空间。

在笔者看来,《寻找伪人》的玩法看似乎简单直接,核心仅在于“开门”或“不开门”的二元选择。然而,各种机制迫使玩家无法永远保持谨慎,必须在信息不完备的情况下依赖直觉和推理进行风险决策,从而带来强烈的沉浸感和紧张感。

02

简单的要素

却构成不小的心理压力

通过前面的介绍,我们很容易发现《寻找伪人》的核心玩法与经典的社交推理游戏《狼人杀》非常相似。

在这款单人演绎的末日心理恐怖游戏中,玩家实质上扮演着类似“警长”的关键角色,肩负着识别威胁、保护幸存者的终极责任;而潜伏其中、难以辨别的“伪人”,则完美对应了《狼人杀》中需要在黑夜猎杀、白天伪装并混淆视听的“狼人”阵营。

然而,这种机制上的相似性并未削弱《寻找伪人》的游戏体验,反而精准地转化并放大了玩家的心理压力。

在传统的《狼人杀》中,决策的责任、误判的代价以及怀疑的焦灼是由所有玩家共同分担的;但在《寻找伪人》中,所有的压力最终都毫无缓冲地汇聚于玩家一人身上。玩家不再能与队友讨论,没有他人为你佐证或分担指责,每一次开门与否的抉择,每一次扣动扳机的后果,其带来的道德重负、生存焦虑与“赌错”后的挫败感,都必须独自承受。

这种极致的孤独感与决断权,正是游戏压力的核心来源。

通常来讲,当屋子里的存在两个或以上的“伪人”时,第二天就会有一个人类被杀害。

就笔者的切身经历而言,“睡一觉起来发现有人死了”这个过程所带来的悔恨非常深刻,因为这意味着前一天我们错误地让太多的“伪人”进入,又或者屋内已经有其他“伪人”潜伏,而这时候自己的判断错误就显得如此明显和不可推诿。

而且由于人类的性格也是非常多样化的,所以在检查“伪人”的时候,单一特征反应出来的结果不一定正确,也就是不能仅从一个条件去判断好坏。

所以在整个游玩过程中,基本上很难避免不错杀,而这也会进一步影响后续对“伪人”的判断,玩家最后变得要么草木皆兵,要么麻木不仁。再加上《寻找伪人》用一种视觉上截然不同的反馈来呈现结果:

成功识别“伪人”会使其现出原形,而误杀人类则只会留下一袋冰冷的“垃圾”。

在笔者看来,这种截然不同的视觉反馈,与“睡一觉发现有人死亡”的机制相结合,无疑强化了每次抉择的心理负担和道德重量。

而在与客人聊天的时候,笔者发现有些“伪人”不是纯坏人,有些人也不是好人,加上游戏内的一些人物事件,心理上的负担会变得更重。

就笔者的体验上来讲,有一个满怀希望的姐姐和一个失去希望的妹妹入住后,在基本确认姐姐是人类的情况下,笔者就放弃了对妹妹的检查,结果没几天姐姐就被杀害了。

后来经过排除,妹妹竟是“伪人”中的一员,一时间让笔者非常难以接受。

除了游戏画面本身所带来的强烈视觉冲击,《寻找伪人》中由环境叙事构筑的心理压力,对于营造末日沉浸感同样至关重要。

游戏中的收音机以及电视机是玩家在孤立隔绝中获取外界信息、了解末日局势演变的途径。

在笔者看来,其精心设计的播报内容,旨在持续加剧玩家的焦虑、偏执与道德困境。就比如经常有包括了像平民出现大量伤亡,幸存者向外界寻求帮助,政府阴谋论等很现实的社会现象。

此外,《寻找伪人》通过屋内有限的几扇窗户,作为玩家直接目睹外部世界疯狂演变的唯一方式。

这些窗外景象不仅直观地强化了末日的混乱与绝望感,其内容本身也常常预示着未来几天可能逼近的威胁或游戏机制上的变化,这种外部环境的恐怖景象,会进一步影响玩家对访客的判断。

不仅如此,《寻找伪人》还将玩家的主要活动空间限制在一个仅有十几平米的屋内。通过狭小的面积以及寥寥无几的家具陈设,从物理层面直观地构建了一种束缚感。所有的焦虑、恐惧和偏执都在这个浓缩的空间内不断发酵、膨胀,极大地强化了“幽闭恐惧症”般的体验。

假设我们凭借优秀的判断能力,保证了屋内都是正常人的情况下,但却无法应对《寻找伪人》内“应急中心”这个组织,他们隔一段时间就会强制要求玩家交出屋内的正常人,从而达到削减屋内人数的目的,至于被带走人类情况,玩家无从得知。

就像游戏一开始我们就答应了邻居要照顾好她的女儿,而当她被应急中心人员强制带走的那一刻,一股末日下普通人对局势掌控的无力感油然而生。

再就是《寻找伪人》构建出的这样一个黑暗绝望的末日世界,其呈现的每一个结局,都营造出了一种巨大的焦虑感和心理重压。

游戏中始终在宣扬和夸赞“应急中心”的高效与可靠性,将其描绘成末日中秩序与救赎的象征。

然而,其中一个结局却彻底撕碎了这层虚伪的面纱:

当主角意外加入应急中心的队伍后,却发现这支所谓的“救援力量”其本质任务并非拯救,而是冷酷地清空房屋、收集“指标”。

他们为了完成定额,会毫不留情地将屋内无论人类还是“伪人”的人员强行带走,主角也从潜在的受害者变成了体制的帮凶,回想那些在自己房屋前被带走的人员,这种对希望本身的践踏以及,带来了极为深刻的绝望感。

这种对人性与制度双重拷问的基调,在“持枪义警”的结局也能感受到。这些自称维护秩序的义警会要求上门检查玩家的状态,但其判断标准却极端且偏执:

只要玩家表现出任何一条可能与伪人特征相符的迹象(如手指尖沾泥、眼睛有血丝),便会立刻触发结局,与义警发生冲突。

更令人不寒而栗的是,主角会在自卫成功后,逐渐被同化,最终精神崩溃,蜕变成了另一个偏执的、可以随意对他人开枪的“义警”。

在笔者看来,这个结局深刻地揭示了在末日环境下,暴力如何循环滋生,并最终吞噬每一个参与者的灵魂。

即便主角成功度过13天的生存期限,在屋内部署防御设施,并与屋内人员尝试依靠积攒的物资尝试撑过未来,但这个看似最圆满的结局,也充满了不确定性。

如果在最终清算时,屋内哪怕只存在一名未被发现的“伪人”,所有的努力都会功亏一篑,导向一个无声的坏结局。

曾经付出极大的谨慎与资源,可能仅因一次早期的、微小的误判,就导致全盘皆输,甚至直到游戏结束,玩家也不知道这个误判的“伪人”到底是谁,这种设计可谓将玩家的心态一瞬间击落到了谷底。

03

用个人焦虑

成为每款游戏出发点

无论从哪个方面来看,《寻找伪人》这款游戏所呈现的整体体验与观感,在当下的游戏作品中确实呈现出一种独特的差异性。

而开发了《寻找伪人》的Trioskaz,正是一个专注于风格化独立游戏的制作组,尤其擅长恐怖叙事与心理惊悚类型。其作品多呈现压抑黑暗的风格:

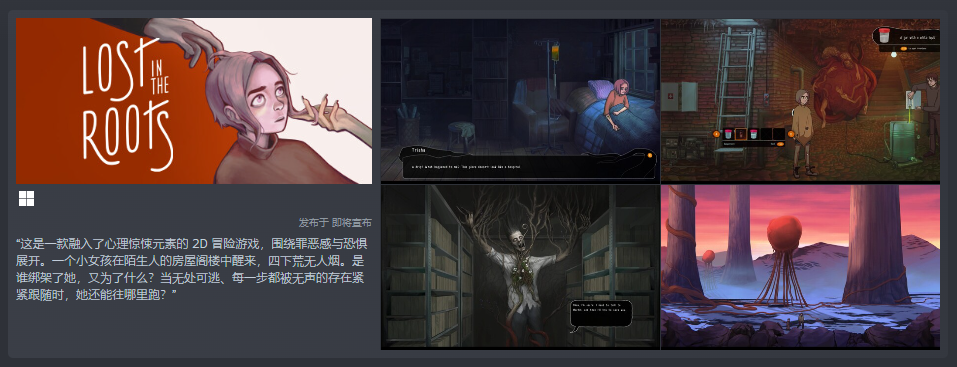

其中,《Lost in the Roots》(迷失之根)是一款融入了心理惊悚元素的2D冒险游戏。游戏讲述了一个小女孩在陌生阁楼醒来后,试图揭开自己被带至此地原因的故事。她需要在一片虚无中寻找出路,同时应对潜伏在阴影中的未知威胁,主题深刻探讨了罪恶感与恐惧。

另一款《End of Despair》(绝望的终结)目前仅推出了试玩版本。根据描述,它讲述了“一个关于疲惫不堪的上班族的故事,他们在噩梦与现实的边缘,认清了个人问题”,暗示其可能延续了团队对心理压力与现实困境的描绘兴趣。

还有《Violent Horror Stories: anthology》(暴力恐怖故事选集)。这部选集可能源于团队内部的开发比赛,最终甄选出四部短篇游戏组成。

其核心特点是每位作者都基于“追求”(Pursuit)这一共同主题,运用自己独特的视觉设计、游戏玩法和故事进行诠释,使得合集在风格统一的前提下充满了多样化的实验色彩。

而我们在这款游戏也能见到《寻找伪人》的雏形(但其他的三个玩法就没那么吸引人了)。

据GameJolt页面所述,三人以朋友关系在2021年成立了Trioskaz制作组。他们的创作理念则是围绕团队成员共同的焦虑点来开发游戏。

在笔者详细查看制作组的其他作品后,发现也就《寻找伪人》算是比较完整的一款游戏了。但像Trioskaz类似的创作理念,笔者也确实是闻所未闻。

其实和《寻找伪人》相似的游戏还有不少,比如《那不是我邻居》和《伪人监控》。这类游戏常将超自然或恐怖的“伪人”元素嵌入看似平常的场景,这种熟悉与陌生的碰撞,比直接面对张牙舞爪的怪物更让人感到不安和持续的心理压力。

又或者夹杂决策要素,在《那不是我邻居》里,严厉的审核也可能误伤无辜。这种情感投入和消耗让游戏体验变得更深刻、更令人回味。

就笔者的切身经历而言,此类心理恐怖游戏带来的“后劲”相当强烈,而且非常考究心理承受能力和想象力。整个游戏过程仿佛是一场持续的心理耐力测试,在多种情绪和压力的交织下,很容易感到压抑甚至些许的疲惫。

但在笔者看来,这恰恰是《寻找伪人》的优秀之处——通过极致的情绪渲染,让玩家更深入地沉浸于游戏所构建的世界观和叙事中。

还会在游戏结束后的很长一段时间里,不由自主地反复回味和审视自己在压力下的判断与抉择,思考其背后的道德意涵和人性的复杂性。